В декабре 1905 г. (некоторые продолжались и в начале 1906 г.). После принятия манифеста 17 октября социалистические партии считали, что необходимо продолжать наступление на самодержавие, не останавливаясь перед вооруженной борьбой, когда произойдет новый подъема забастовочной волны. В начале декабря железнодорожники начали новую забастовку. В столице она была подавлена, а Совет рабочих депутатов арестован за призыв не платить налоги. Но в Москве рабочие депутаты, находившиеся под влиянием большевиков, призвали к всеобщей стачке, которая 8.12.1905 переросла в восстание. Генерал-губернатор Ф. Дубасов объявил Москву и губернию на осадном положении. Накануне, 7 декабря был арестован созданный революционными партиями комитет, который должен был руководить восстанием. 9 декабря полиция разгромила училище Фидлера, где собрались революционеры. Его осада стала фактическим началом вооруженной конфронтации в городе. Вооруженное восстание в Москве представляло собой преимущественно партизанские действия. Небольшие группы вооруженных дружинников - эсеров и социал-демократов - внезапно нападали войска и полицию, и тут же скрывались в переулках и подворотнях. Рабочие строили баррикады, которые затрудняли движение войск. Перебросить войска в Москву из других мест тоже было трудно, так как железные дороги бастовали. Но в конце концов правительству удалось перевезти в Москву гвардейские части из Санкт-Петербурга. Получив большой перевес в силах, армия провела чистку улиц от вооруженных революционеров. Заставая гражданского человека с оружием в руках, военные расстреливали его. Дружины отошли в рабочий район Пресни, где под руководством З. Литвина-Седого и М. Соколова на Горбатом мосту пытались сдержать натиск войск. Артиллерия обстреливала Пресню. К 18.12.1905 декабря восстание было подавлено. Погибло более 1000 человек, в основном - мирные жители.

В декабре 1905 г. - январе 1906 г. восстания произошли в нескольких городах и регионах страны: Новороссийске , Ростове-на-Дону, Чите, Донбассе, Владивостоке и др. Везде советы и рабочие дружины на короткое время брали власть и провозглашали республику. Но затем подходили воинские части и подавляли восстание. В декабре было казнено без суда 376 человек. Поражение декабрьских восстаний привело к значительному ослаблению революционных партий и их авторитета. Но они оказали воздействие на самодержавие - в разгар Московского восстания были приняты законы, которые закрепляли и конкретизировали положения манифеста 17 октября.

Источники:

1905 год в Донбассе. Из воспоминаний участников первой русской революции. Сталино, 1955 г.; Ленин В.И. ПСС. Т. 10. М., 1960; Революция 1905-1907 гг. в России. Документы и материалы. М., 1955; Васильев-Южин М.И. Московский совет рабочих депутатов в 1905 году и подготовка им вооруженного восстания. По личным воспоминаниям и документам. М., 1925.

Улица красная Пресня –это одна из центральных улиц Москвы, расположенная между баррикадной улицей и площадью Краснопресненская застава. Эта улица имеет очень богатую и древнюю историю. Ведь по некоторым данным уже в 17 веке эти места заселяла значительная часть населения Москвы различной категории жителей, начиная от бедного простолюдина до богатого иностранца. Именно здесь одни и самых первых появились слободы кузнецов, шерстяников и оружейников, со временем превратившие Пресню в ремесленный центр Москвы. Но так же не стоит забывать,что как раз на Пресне появился первый так называемый “миграционный отдел”.На Пресне во времена правления князей располагалась Приездная слобода (Приездня).Здесь у приезжих иностранцах и иногородних спрашивали «зачем?», «с какой целью они приехали в Москву?». И только после этого гости попадали на встречу к Московскому Великому князю и получал либо разрешение, либо отказ на пребывание в Москве. Само же название улицы берет свое название от протекающей в этом месте реке Пресне.Но я хочу вам рассказать о сегодняшнем названии улицы,связанное с событием, которое имеет очень важное значение не только в истории города Москвы,но и в истории России. Речь идет о восстании на Красной Пресне,произошедшее в нашем городе 1905 году.В начале 20 века наша страна стала центром революционных восстаний против правящей царской власти. В первую очередь это было связанно с тяжелым положение трудящихся из –за кризиса 1900-1903 годов, произволом помещиков по отношению к крестьянам,а так же сословным неравенством населения.Революционеры смогли поднять огромные массы населения против борьбы с самодержавием городах и регионах страны.Но самые кровопролитные столкновения между восставшими и сторонниками правящей власти стала Москва. В октябре 1905 года в Москве началась всеобщая стачка. В Москве остановились крупнейшие фабрики и заводы, прекратилась подача электроэнергии. Целями протестующих было необходимость добиться экономических уступок и политической свободы.С 9 декабря по 19 декабря 1905 г. в Москве произошло вооруженное восстание, переросшие в баррикадные бои.Особо ожесточенные бои происходили в районе Пресни. К 10 декабря началось стихийное строительство баррикад на Пресне и других районов Москвы,к которому отказались не готовы местные власти,в отличии от восставших. Огромное внимание к подготовке восстания уделял лично лидер революционного движения Владимир Ильич Ленин, обдумывая вопросы организации предстоящего вооруженного выступления против самодержавия. В начале декабре в рядах восставших было около 6 000 дружинников, из которых примерно половина была вооружена. Восставшие применяли партизанскую тактику войны. Они нападали небольшими отрядами, быстро грабили и так же быстро исчезали. К 12 декабря большая часть Москвы была в руках восставших. Пресня стала центром восстания в Москве, здесь была своя власть(Совет рабочих депутатов) свои законы и правила. Только начиная с 15 декабря власть начала активное наступление против восставших, за счет прибывшего из столицы Семёновского полка. Пресня и другие районы восстания были подвержены мощному артиллерийскому обстрелу. И уже 19 декабря восстание было полностью подавлено. Но не смотря на подавления восстания,борьба против свержения самодержавия не прекратилась. Не пройдет и 20 лет, как наступит новая революция, осуществившая главную цель большевиков в жизнь. Монархия, которая была в России формой правления многие векавсе таки рухнет, и наступит новая эпоха в истории России.

Именно после прихода к власти большевиков, Пресня в 1920 году будет переименована в сегодняшнее название и будет называться Красной Пресней, в память революционных событий 1905 года в Москве.

В ноябре 1905 г. результаты конфронтации по всей России ещё не были ясны. Правительство было максимально ослаблено. «Гибкая» политика Витте привела к ухудшению ситуации. Он пытался взять ситуацию под контроль путем политического жонглирования. Витте одновременно пытался умиротворить умеренную оппозицию, добившись ослабления радикалов, и ублажить царя, держа его в то же время в страхе для того, чтобы иметь в руках реальную власть. В это же время власти усилили репрессии.

Однако быстро выяснилось, что стихию, которая бушевала в империи, нельзя успокоить изощрёнными политическими интригами. Витте пытался добиться компромисса с либералами в процессе создания их наиболее сильной партии - Партии конституционных демократов (кадетов). Он предложил некоторым членам партии войти в правительство, но за это они должны были разорвать союз с радикалами. Он это называл «отсечением либералами революционного хвоста». Конституционные демократы не приняли это предложение: не захотели, а возможно, уже и не могли, революционная стихия диктовала свои условия. А обращение Витте к рабочим с призывом умерить агрессивность («Братцы рабочие»), вызвало только насмешки. Полный провал политики главы правительства привёл к тому, что основной упор сделали на репрессиях. В своих мемуарах более позднее периода Витте свалил ответственность за репрессии на министра внутренних дел Дурново и царя Николая II. Однако факты показывают, что Витте причастен к планированию репрессий, к организации карательных экспедиций и к законодательным актам, ограничивающим свободы которые даровал Октябрьский манифест.

Социал-демократы, эсеры, кадеты и многие националисты на нерусской периферии относились к всеобщей забастовке и Октябрьскому манифесту только как к прелюдии «настоящей» свободы, которую ещё надо вырвать у режима. Что следовало делать дальше, было менее понятно. Социал-демократы и социалисты-революционеры видели будущее в революции, ведущей к созданию республики и к масштабным социальным реформам. Либералы как обычно спорили и сомневались. Часть была удовлетворена уже достигнутым и хотела сбить накал революции и постепенно создать работающий парламент. Другие требовали широких социальных реформ и нового парламента, избранного на основе принципа «один человек - один голос». Национальные движения окраин следовали путём социалистов или либералов, а также имели свои особенные цели - требовали автономию или полную независимость своих регионов.

Поэтому ситуация оставалась тяжелой. Политические забастовки следовали одна за другой. В декабре 1905 г. они достигли высших месячных показателей в России. Прозвучал призыв к отказу от уплаты налогов, а также к неповиновению армии в ответ на правительственные репрессии. Аграрные беспорядки продолжались, крестьяне жгли усадьбы. Большинство населения Латвии и Грузии отказывались подчиняться властям, их поддерживали польские губернии. Сибирь была в огне. Мятежные солдаты и восставшие рабочие даже временно блокировали Транссибирскую магистраль, и захватили Иркутск, то есть парализовали сообщения центральной части России с Дальним Востоком. Гарнизон Читы, включая офицеров и командующего, призвал к реформам и выступил против «политического использования армии» правительством. Правда, решительные генералы в армии ещё были, и довольно скоро они деблокировали Транссиб. Карательными экспедициями руководили генералы А. Н. Меллер-Закомельский и П. К. Ренненкампф.

В декабре 1905 - январе 1906 гг. революция ещё продолжала бушевать, но правительственные силы уже одерживали вверх. Последней крупной вспышкой было восстание в Москве. 7 (20) декабря прозвучал призыв к ещё одной политической забастовке. Она провалилась в столице, ослабленная арестами, но была поддержана в Москве.

Ситуация в старой столице была напряженной. В Москве были арестованы руководители Почтово-телеграфного союза и почтово-телеграфной забастовки, члены Союза служащих контроля Московско-Брестской железной дороги, закрыты многие газеты. Одновременно среди большинства социал-демократов, эсеров, анархистов Москвы утвердилось мнение о необходимости в ближайшее время поднять вооруженное восстание.

Призывы к вооруженному выступлению печатались в газете «Вперёд», звучали на митингах в театре «Аквариум», в саду «Эрмитаж», в Межевом институте и Техническом училище, на фабриках и заводах. Слухи о готовившемся выступлении вызвали массовое (до половины состава предприятий) бегство рабочих из Москвы. В начале декабря начались волнения в войсках Московского гарнизона. 2 декабря выступил 2-й гренадерский Ростовский полк. Солдаты требовали увольнения запасных, увеличения суточного содержания, улучшения питания, отказывались нести полицейскую службу, отдавать честь офицерам. Сильное брожение происходило и в других частях гарнизона (в гренадерских 3-м Перновском, 4-м Несвижском, 7-м Самогитском, 221-м Троице-Сергиевском пехотных полках, в сапёрных батальонах), среди пожарных, тюремной стражи и полицейских. Однако власти своевременно смогли успокоить солдат. К началу восстания благодаря частичному удовлетворению требований солдат волнения в гарнизоне утихли.

В полдень 7 декабря гудок Брестских железнодорожных мастерских возвестил о начале стачки. Для руководства стачкой созданы Федеративный комитет (большевики и меньшевики), Федеративный совет (социал-демократы и эсеры), Информационное бюро (социал-демократы, эсеры, Крестьянский и Железнодорожный союзы), Коалиционный совет боевых дружин (социал-демократы и эсеры), Боевая организация Московского комитета РСДРП. Вокруг этих органов группировались организаторы восстания Вольский (А.В. Соколов), Н. А. Рожков, В. Л. Шанцер («Марат»), М. Ф. Владимирский, М. И. Васильев-Южин, Е. М. Ярославский и др. Остановилось большинство предприятий Москвы, около 100 тыс. рабочих прекратили работу. Многие предприятия «снимались» с работы: группы рабочих бастовавших фабрик и заводов останавливали работы на других предприятиях, иногда по предварительному сговору, а часто вопреки желанию рабочих. Наиболее распространёнными были следующие требования: 8-10-час. рабочий день, 15-40% надбавка к зарплате; вежливое обращение; введение «Положения о депутатском корпусе - запрет на увольнение депутатов московских и районных Советов рабочих депутатов, их участие в найме и увольнении рабочих и т.п.; разрешение свободного доступа посторонних в фабричные спальни; удаления с предприятий полиции и т. д.

Контр-адмирал, московский генерал-губернатор Фёдор Дубасов ввёл в Москве Положение чрезвычайной охраны. Вечером 7 декабря были арестованы члены Федеративного совета, 6 делегатов железнодорожной конференции, разгромлен профсоюз печатников. 8 декабря забастовка стала всеобщей, охватив свыше 150 тыс. человек. В городе не работали фабрики, заводы, типографии, транспорт, государственные учреждения, магазины. Погас свет, потому что прекратилась подача электроэнергии, остановились трамваи. Торговали только некоторые небольшие лавки. Выходила только одна газета - «Известия Московского совета рабочих депутатов». Газета опубликовала воззвание «Ко всем рабочим, солдатам и гражданам!» с призывом к вооруженному восстанию и свержению самодержавия. Стачка продолжала расширяться, к ней присоединились: профессионально-политические союзы медицинских работников, фармацевтов, присяжных поверенных, судебных служащих, средних и низших городских служащих, Московский союз деятелей средней школы, Союз союзов, «Союз равноправности женщин», а также московский отдел Центрального бюро Конституционно-демократической партии. Не бастовала только Николаевская железная дорога. Николаевский вокзал был занят войсками.

Члены боевых дружин стали нападать на полицейских. Днём 9 декабря эпизодически возникала перестрелка в разных концах города. Вечером полиция окружила митинг в саду «Аквариум», все участники обысканы, 37 человек арестованы. Однако дружинникам удалось сбежать. Тогда же произошло первое серьёзное вооруженное столкновение: войска обстреляли училище И. И. Фидлера, где собирались и обучались эсеровские боевики. Полицейские арестовали 113 человек, были захвачены и боеприпасы.

Надо сказать, что револьверов и ружей у боевиков хватало. Оружие закупали в Швеции, тайно изготавливали на Прохоровской фабрике на Пресне, на фабрике Цинделя в Большой Черкасском переулке, у Сиу на Петербургском шоссе и Бромлея в Замоскворечье. Кипела работа на предприятиях Винтера, Диля, Рябова. Оружие захватывали в разгромленных полицейских участках. Спонсировали боевые отряды некоторые предприниматели, деньги на оружие собирали рабочие, многие представители интеллигенции. Поддержку восставшим деньгами и оружием оказывали администрация фабрик Э. Цинделя, Мамонтова, Прохорова, типографий И. Д. Сытина, Товарищества Кушнерёва, ювелир Я. Н. Крейнес, семья фабриканта Н. П. Шмита, князь Г. И. Макаев, князь С. И. Шаховской и др.

В ночь на 10 декабря началось строительство баррикад, продолжавшееся весь следующий день. Одновременно решение о строительстве баррикад принял восстановленный Федеративный совет, поддержанный эсерами. Баррикады опоясали Москву тремя линиями, отделив центр от окраин. К началу восстания в Москве было 2 тыс. вооруженных дружинников, 4 тыс. вооружились в ходе борьбы. Стянутые в центр города войска оказались отрезанными от казарм. В отдалённых районах, отгороженных от центра линиями баррикад, боевые дружины перехватывали власть в свои руки. К примеру, возникла «Симоновская республика» в Симоновой слободе. Действиями восставших на Пресне руководил штаб боевых дружин во главе с большевиком З. Я. Литвиным-Седым. В этом районе были сняты все полицейские посты и ликвидированы почти все полицейские участки. За поддержанием порядка следили районный Совет и штаб боевых дружин.

10 (23) декабря отдельные столкновения переросли в ожесточенные бои. Сводный отряд под командованием генерала С. Е. Дебеша не мог навести порядок в огромном городе. Подавляющая часть солдат Московского гарнизона оказалась «неблагонадёжной». Солдат разоружили и заперли в казармах. В первые дни восстания из 15 тыс. солдат Московского гарнизона Дубасов смог двинуть на улицы лишь около 5 тыс. человек (1350 человек пехоты, 7 эскадронов кавалерии, 16 орудий, 12 пулемётов), а также жандармские и полицейские подразделения. Дубасов понял, что с восстанием ему не справиться и просил прислать из Петербурга бригаду. Командующий войсками Петербургского военного округа великий князь Николай Николаевич не хотел отправлять войска, но император Николай II приказал отправить в Москву Семёновский полк. Затем в Москву отправили и другие части.

Войска были сосредоточены у Манежа и на Театральной площади. Из центра города войска пытались продвигаться по улицам, расстреливая баррикады. Артиллерия применялась и для разрушения баррикад, и для борьбы с отдельными группами дружинников. Небольшие группы боевиков использовали террористическую тактику: обстреливали войска из домов, обозленные солдаты вели ответный огонь, а революционеры скрывались. Под удар попадали невинные люди. В итоге погибших и раненых мирных жителей было намного больше, чем боевиков и солдат, полицейских.

11-13 декабря войска разрушали баррикады (а революционеры их вновь строили), обстреливали дома, откуда вёлся огонь, шла перестрелка между солдатами и дружинниками. Начался артобстрел Пресни. Ожесточённая схватка развернулась на Каланчёвской площади, где боевики многократно атаковали Николаевский вокзал, пытаясь перерезать железную дорогу Москва - Петербург. 12 декабря на площадь специальными поездами прибыли подкрепления от рабочих Люберецкого и Коломенского заводов во главе с машинистом, бывшим унтер-офицером, эсером А.В. Ухтомским. Бои продолжались в течение нескольких дней.

14 декабря почти весь центр Москвы был очищен от баррикад. 15-16 декабря в город прибыли лейб-гвардейский 1-й Екатеринославский, гренадерские 5-й Киевский, 6-й Таврический, 12-й Астраханский, а также лейб-гвардейский Семёновский, 16-й пехотный Ладожский и 5 казачьих полков, что обеспечило Дубасову полное превосходство над восставшими. Особую роль в подавлении восстания принадлежала решительному командиру лейб-гвардии Семёновского полка Георгию Мину. Мин отправил третий батальон полка под командованием полковника Римана в рабочие посёлки, заводы и фабрики по линии Московско-Казанской железной дороги, для ликвидации восстания там. Сам с остальными тремя батальонами и полубатареей лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, прибывшей вместе с полком, немедленно перешёл к боевым действиям в районе Пресни, где ликвидировал центр восстания. Подразделения лейб-гвардии Семеновского полка захватили штаб революционеров - фабрику Шмита. Мин издал приказ подчинённым: «Арестованных не иметь, пощады не давать». Без суда было расстреляно более 150 человек. Из расстрелянных наиболее известен Ухтомский. Мина убили в 1906 г.

При этом не стоит обвинять армию в излишней жестокости. Войска лишь ответили жестокостью на жестокость. Да и нет других методов в деле подавления мятежей и восстаний. Кровь в таком деле останавливает большую кровь в будущем. Боевики, революционеры действовали не менее свирепо. От их рук погибло много невинных людей.

15 декабря в центре города открылись банки, биржа, торгово-промышленные конторы, магазины, приступили к работе некоторые фабрики и заводы. 16-19 декабря начались работы на большинстве предприятий (отдельные заводы бастовали до 20 декабря). 16 декабря горожане начали разбирать оставшиеся баррикады. Город довольно быстро вернулся к обычной жизни. Тогда же Московский совет, Московский комитет РСДРП и Совет боевых дружин постановили с 18 декабря прекратить восстание и забастовку. Московский совет выпустил листовку с призывом организованно закончить восстание.

Больше всех сопротивлялись на Пресне. Здесь сосредоточились наиболее боеспособные дружины численностью около 700 человек. Семёновцы вели штурм Пресни со стороны Горбатого моста и захватили мост. В результате артобстрела разрушены фабрика Шмита, баррикады у Зоопарка, подожжён ряд домов. Утром 18 декабря штаб боевых дружин Пресни отдал приказ дружинникам о прекращении борьбы, многие из них ушли по льду через Москву-реку. Утром 19 декабря началось наступление на Прохоровскую мануфактуру и соседний Даниловский сахарный завод, после артобстрела солдаты захватили оба предприятия.

В период восстания ранены 680 человек (в том числе военные и полицейские - 108, дружинники - 43, остальные - «случайные лица»), убиты 424 человека (военные и полицейские - 34, дружинники - 84). В Москве арестованы 260 человек, в Московской губернии - 240, уволены сотни рабочих Москвы и Московской губернии. В ноябре - декабре 1906 г. в Московской судебной палате состоялся суд над 68 участниками обороны Пресни: 9 человек приговорены к различным срокам каторги, 10 человек - к тюремному заключению, 8 - к ссылке.

В 1905 году произошло Московское вооруженное восстание под руководством Московского комитета большевиков. Оно выросло из всеобщей стачки. Баррикадные бои происходили во всех районах Москвы, особенно на Пресне. Жестоко подавлено царскими войсками.

На баррикадах Красной Пресни. Декабрь 1905 года.

Небо было охвачено зловещим заревом пожара. Осыпаемая градом пуль и снарядов, горела Пресня - последний оплот восставших московских рабочих. Здесь шел жестокий бой. Глухо ухали пушки, не умолкал треск ружейных выстрелов, на снегу алели пятна крови. Царские войска штурмовали дом за домом, квартал за кварталом, без суда и следствия расправляясь с теми, кто в течение 9 дней с оружием в руках утверждал свое право на лучшую жизнь.

Декабрьское вооруженное восстание стало кульминацией революции, ее вершиной. Вооруженная борьба между революционным народом и правительством, как подчеркивал Ленин, неизбежно вытекала из всего хода развития событий. Стачка как средство борьбы к концу 1905 г. уже исчерпала себя. Здесь сказывались и усталость пролетариата (особенно в Петербурге), и консолидация правительственных сил, и предательство либеральной буржуазии, стремившейся как можно скорее «свернуть» революцию. Вот почему ноябрьские забастовки 1905 г. были уже неизмеримо слабее октябрьской стачки и не принесли ожидаемых результатов. Судьбу самодержавия могло решить только всенародное вооруженное восстание, над подготовкой которого большевики упорно трудились с самого начала революции.

Вскоре после III съезда РСДРП развернула свою деятельность Боевая техническая группа при Центральном Комитете партии. Члены группы организовали изготовление взрывчатых веществ и бомб, закупали оружие за границей и доставляли его в Россию. При местных большевистских комитетах также создавались боевые и военные организации, которые формировали рабочие дружины и вели работу в войсках.

Огромное внимание военно-технической подготовке восстания уделял и лично Владимир Ильич Ленин, возвратившийся в ноябре 1905 г. из Швейцарии в Петербург. Как вспоминала позже Н. К. Крупская, он не только самым тщательным образом проштудировал в это время все, что писали К. Маркс и Ф. Энгельс о революции и восстании, но и прочел немало специальных книг по военному искусству, всесторонне обдумывая вопросы организации предстоящего вооруженного выступления против самодержавия.

Готовились к восстанию и рабочие Москвы. В начале декабря 1905 г. в Москве было около 2 тыс. вооруженных и примерно 4 тыс. невооруженных дружинников. И хотя организационная подготовка восстания была еще далеко не завершена, московские большевики решили начать 7 декабря всеобщую политическую стачку и перевести ее затем в вооруженное восстание. Это решение объяснялось тем, что с конца ноября правительство перешло в открытое наступление на пролетариат. Был арестован Петербургский Совет рабочих депутатов, усилилась борьба с забастовочным движением. В этих условиях дальнейшее промедление с восстанием грозило деморализацией революционных сил. Вот почему пролетариат Москвы, где в это время сложилась более благоприятная обстановка для решительной схватки с самодержавием, чем в Петербурге, и начал первым восстание. В написанном большевиками обращении Московского Совета «Ко всем рабочим, солдатам и гражданам», опубликованном в первый день стачки, говорилось: «Революционный пролетариат не может дольше терпеть издевательства и преступления царского правительства и объявляет ему решительную и беспощадную войну!.. На карту поставлено все будущее России: жизнь или смерть, свобода или рабство!.. Смело же в бой, товарищи рабочие, солдаты и граждане!»

10 декабря улицы Москвы покрылись баррикадами. Стачка переросла в вооруженное восстание, главным очагом которого стала Пресня.

В дни восстания Пресня, где находились Прохоровская текстильная мануфактура (знаменитая «Трехгорка»), мебельная фабрика Шмита, сахарный завод, носящий ныне имя погибшего в декабре 1905 г. рабочего Федора Мантулина, и другие предприятия, стала настоящей революционной крепостью. Наиболее прочные баррикады были сооружены возле Зоологического сада, у Пресненской заставы и в районе Прохоровки. Некоторые улицы были даже заминированы.

Желающих сражаться были тысячи, но у революционеров не хватало оружия. Поэтому дружинники дежурили по сменам. В основном у них были револьверы, гораздо реже - ружья и винтовки. Кроме того, многие были вооружены различным холодным оружием.

Конечно, все это могло показаться игрушкой в сравнении с пушками и пулеметами правительственных войск. И все же настроение у дружинников особенно в первые дни восстания, было радостным и бодрым.

История сохранила нам сравнительно немного имен героев пресненских баррикад. Среди них - расстрелянные царскими карателями Ф. Мантулин, Н. Афанасьев и И. Волков с сахарного завода, М. Николаев и И. Карасев с фабрики Шмита. Но все очевидцы событий единодушно отмечали, что в декабре 1905 г. московские рабочие проявили настоящий массовый героизм. И во главе их неизменно были большевики, делом доказавшие, что они являются настоящими руководителями революционного народа.

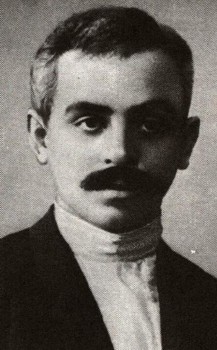

З. Я. Литвин-Седой.

Начальником, штаба пресненских рабочих был большевик 3. Я. Литвин-Седой, во главе боевой дружины на Казанской железной дороге стояли А. В. Шестаков и А. И. Горчилин. Много сделал для подготовки восстания арестованный 7 декабря член Московского Комитета партии В. Л. Шанцер (Марат).

М. С. Николаев - начальник боевой дружины фабрики Шмита.

Активно участвовали в борьбе женщины-работницы и подростки. 10 декабря на Пресне произошел эпизод, о котором с восхищением писал впоследствии Ленин. Навстречу многотысячной демонстрации рабочих устремилась сотня казаков. И тогда две девушки-работницы, которые несли красное знамя, бросились наперерез казакам и закричали: «Убейте нас! Живыми мы знамя не отдадим!» Казаки растерялись, ряды их дрогнули, и под ликующие возгласы демонстрантов они повернули назад.

На Пресне была создана настоящая рабочая республика, во главе которой стоял Совет рабочих депутатов. Здесь была своя комендатура, куда дружинники приводили задержанных ими подозрительных лиц, продовольственный комитет, организовавший питание рабочих, финансовый комитет, помогавший семьям бастующих, революционный трибунал, судивший предателей и провокаторов.

До прибытия подкреплений из столицы московский генерал-губернатор Дубасов не мог справиться с повстанцами. В его распоряжении было меньше 1,5 тыс. надежных солдат, которые удерживали лишь центр города (6 тыс. солдат колебались и были заперты по приказу Дубасова в казармы). Крупные бои шли на Садовом кольце, Серпуховской и Лесной улицах, на Каланчевской (ныне Комсомольской) площади. Однако в эти дни не бастовала Николаевская железная дорога, соединявшая Москву с Петербургом. 15 декабря из Петербурга прибыл гвардейский Семеновский полк и правительственные части перешли в наступление.

В этих условиях Московским Советом было принято решение об организованном прекращении вооруженной борьбы и забастовки.

Подпишитесь на нас в telegram16 декабря штаб пресненских боевых дружин выпустил воззвание к рабочим, как бы подводившее итоги восстания. «Товарищи дружинники! - говорилось в нем. - Мы, рабочий класс порабощенной России, объявили войну царизму, капиталу, помещикам… Пресня окопалась. Ей одной выпало на долю еще стоять лицом к врагу… Весь мир смотрит на нас. Одни - с проклятиями, другие - с глубоким сочувствием. Одиночки текут к нам на помощь. Дружинник - стало великим словом, и всюду, где будет революция, там будет и оно, это слово, - плюс Пресня, которая есть нам великий памятник. Враг боится Пресни. Но он нас ненавидит, окружает, поджигает и хочет раздавить… Мы начали. Мы кончаем. В субботу ночью разобрать баррикады и всем разойтись далеко. Враг нам не простит его позора. Кровь, насилие и смерть будут следовать по пятам нашим.

Но это - ничего. Будущее - за рабочим классом. Поколение за поколением во всех странах на опыте Пресни будут учиться упорству… Мы - непобедимы! Да здравствует борьба и победа рабочих!»

18 декабря дружинники прекратили сопротивление. Декабрьское вооруженное восстание потерпело поражение. У рабочих не хватало еще опыта, оружия, организованности. Серьезные изъяны были в боевом руководстве восстанием, которому явно недоставало тщательно разработанного плана наступательных действий. Не удалось привлечь на сторону революции армию. Наконец, несмотря на то что вслед за Москвой вспыхнули восстания в Донбассе и Ростове-на-Дону, Екатеринославе и Харькове, в Сибири и на Кавказе, вооруженная борьба не приняла в декабре 1905 г. всероссийского характера, а это значительно облегчило положение царизма.

ДЕКАБРЬСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ В МОСКВЕ (10-18.XII 1905г.)

И все же, отвечая Плеханову, который бросил ставшую печально знаменитой фразу: «Не надо было браться за оружие», Ленин говорил: напротив, надо было браться за оружие более решительно и энергично, разъясняя массам необходимость самой бесстрашной и беспощадной вооруженной борьбы. «Декабрьской борьбой, - писал он, - пролетариат оставил народу одно из тех наследств, которые способны идейно-политически быть маяком для работы нескольких поколений».

Ещё о декабрьском восстании 1905 года.

Ещё о декабрьском восстании 1905 года.

Декабрь 1905 года. На улицах Москвы идут бои, льется кровь. Московское вооруженное восстание стало кульминацией первой русской революции и предзнаменованием 1917 года.

4 декабря, после получения известий об аресте Петербургского Совета, Московский Совет рабочих депутатов обсудил вопрос о политической забастовке. На следующий день Московский комитет РСДРП одобрил план начать 7 декабря с 12 часов дня всеобщую политическую стачку с целью перевода ее в вооруженное восстание. Речь шла о практической реализации тактических установок большевиков. 6 декабря это решение поддержали депутаты Московского Совета. 7 декабря забастовало большинство предприятий Москвы: более 100 тыс. человек прекратили работу. Конкретные требования забастовщиков носили в основном экономический характер. Генерал-губернатор Ф. В. Дубасов ввел в Москве положение чрезвычайной охраны. К вечеру было арестовано руководство стачкой.

На следующий день забастовка стала всеобщей. В городе не работали фабрики, заводы, транспорт, государственные учреждения, магазины, типографии. Вышла только одна газета «Известия Московского Совета рабочих депутатов», где был опубликован призыв к вооруженному восстанию и свержению самодержавия. На городских окраинах шло формирование и вооружение рабочих боевых дружин. 9 декабря полиция и войска окружили здание училища Фидлера возле Чистых прудов, где проходило собрание дружинников, и в ответ на револьверные выстрелы подвергли его артиллерийскому обстрелу. Это событие стало сигналом к вооруженному восстанию.

В пределах Садового кольца началось возведение баррикад, в котором участвовали самые разные городские слои. Баррикады служили препятствием движению артиллерии и кавалерии. Дружинники нападали на казачьи патрули, стреляли в полицию. В распоряжении Дубасова было мало надежных частей, солдаты Московского гарнизона были разоружены и заперты в казармах. Применяя артиллерию для разрушения баррикад, войска и полиция смогли к 14 декабря вытеснить боевые дружины из центра города. По работавшей Николаевской дороге в Москву был переброшен гвардейский Семеновский полк под командованием Г. А. Мина. Одновременно прибыли и другие надежные части. В приказе по полку Мин дал указание «действовать беспощадно» и «арестованных не иметь». 16 декабря жители стали разбирать баррикады. Московский Совет постановил с 18 декабря прекратить вооруженную борьбу и забастовку.

Однако часть боевых дружин продолжала сопротивление, центром которого стала Пресня, где находился штаб восстания во главе с большевиком 3. Я. Литвиным-Седым. Действиями войск против дружинников руководил Мин, отдавший приказ о применении артиллерии. 19 декабря вооруженное восстание в Москве было подавлено. В ходе восстания было убито 424 человека, большей частью «случайные лица», как сообщала официозная пресса. Либеральные и социалистические издания оценили действия Мина как расправу, выходившую за рамки «восстановления спокойствия». Через несколько месяцев генерал Мин на глазах жены и дочери был убит эсеровской террористкой.

Поражение Декабрьского вооруженного восстания в Москве, вооруженных выступлений рабочих, которые тогда же прошли в Ростове-на-Дону, Красноярске, Чите, Харькове, Горловке, Сормове и на Мотовилихе (Пермь), означало окончание периода, когда сохранялось примерное равновесие между правительственными и революционными силами. Большинство политических партий осудили большевистский курс на вооруженное восстание, признав его авантюристическим и провокационным. Однако Ленин считал, что, потерпев поражение, рабочие приобрели бесценный опыт, который «имеет мировое значение для всех пролетарских революций».

Историческая справка

В конце ноября - начале декабря 1905 г. политическое равновесие между революционными и правительственными силами, возникшее после принятия Манифеста 17 октября 1905, было нарушено, власти перешли в наступление: в Москве были арестованы руководители Почтово-телеграфного союза и почтово-телеграфной забастовки, члены Союза служащих контроля Московско-Брестской железной дороги, закрыты газеты «Новая жизнь», «Начало», «Свободный народ», «Русская газета» и др. Одновременно среди большинства социал-демократов, эсеров, анархистов-коммунистов Москвы утвердилось мнение о необходимости в ближайшее время поднять вооруженное восстание; призывы к выступлению печатались в газете «Вперёд», звучали на митингах в театре «Аквариум», в саду «Эрмитаж», в Межевом институте и Техническом училище, на фабриках и заводах.

Слухи о готовившемся выступлении вызвали массовое (до половины состава предприятий) бегство рабочих из Москвы: с конца ноября многие уходили тайно, без расчёта и личных вещей (завод Добровых и Набгольц, фабрики Рыбакова и Г. Брокара, ряд типографий; на фабрике Голутвинской мануфактуры остались 70 - 80 человек из 950, на Прохоровской мануфактуре уходили по 150 человек в день). 6 декабря на Красной площади состоялось массовое (6-10 тыс. человек) молебствие по случаю тезоименитства императора Николая II. В начале декабря начались волнения в войсках Московского гарнизона, 2 декабря выступил 2-й гренадерский Ростовский полк. Солдаты требовали увольнения запасных, увеличения суточного содержания, улучшения питания, отказывались нести полицейскую службу, отдавать честь офицерам. Сильное брожение происходило и в других частях гарнизона (в гренадерских 3-м Перновском, 4-м Несвижском, 7-м Самогитском, 221-м Троице-Сергиевском пехотных полках, в сапёрных батальонах), среди пожарных, тюремной стражи и полицейских.

Однако к началу восстания благодаря частичному удовлетворению требований солдат волнения в гарнизоне утихли. 4 декабря вопрос о начале забастовки поставлен на заседании Московского совета (было решено выяснить настроение рабочих); 5 декабря этот же вопрос обсуждала конференция Московского комитета РСДРП, которая одобрила план начать 7 декабря с 12 ч дня всеобщую политическую стачку с целью перевода её в вооруженное восстание. 6 декабря это решение поддержали депутаты Московского совета рабочих депутатов, а также проходившая в эти дни в Москве Всероссийская конференция железнодорожников. В полдень 7 декабря гудок Брестских железнодорожных мастерских возвестил о начале стачки (улица Пресненский вал, 27; мемориальная доска). Для руководства стачкой созданы Федеративный комитет (большевики и меньшевики), Федеративный совет (социал-демократы и эсеры), Информационное бюро (социал-демократы, эсеры, Крестьянский и Железнодорожный союзы), Коалиционный совет боевых дружин (социал-демократы и эсеры), Боевая организация Московского комитета РСДРП. Вокруг этих органов группировались организаторы восстания Ст. Вольский (А.В. Соколов), Н.А. Рожков, В.Л. Шанцер («Марат»), М.Ф. Владимирский, М.И. Васильев-Южин, Е.М. Ярославский и др. 7 декабря с 10 ч до 16 ч забастовало большинство предприятий Москвы, около 100 тыс. рабочих прекратили работу. Многие предприятия «снимались» с работы - группы рабочих бастовавших фабрик и заводов останавливали работы на других предприятиях, иногда по предварительному соглашению, а часто вопреки желанию рабочих.

Наиболее распространёнными были требования 8-10-часового рабочего дня, 15-40%-ной надбавки к зарплате, вежливого обращения и др.; введения «Положения о депутатском корпусе» - запрет на увольнение депутатов московских и районных Советов рабочих депутатов, их участие в найме и увольнении рабочих и т.п.; разрешения свободного доступа посторонних в фабричные спальни, удаления с предприятий полиции и др. В этот же день московский генерал-губернатор Ф.В. Дубасов ввёл в Москве Положение чрезвычайной охраны. Вечером 7 декабря были арестованы члены Федеративного совета, 6 делегатов железнодорожной конференции, разгромлен профсоюз печатников. 8 декабря забастовка стала всеобщей, охватив свыше 150 тыс. человек. В городе не работали фабрики, заводы, типографии, транспорт, государственные учреждения, магазины. Выходила только одна газета - «Известия Московского совета рабочих депутатов», в которой было опубликовано воззвание «Ко всем рабочим, солдатам и гражданам!» с призывом к вооруженному восстанию и свержению самодержавия. О присоединении к стачке заявили профессионально-политические союзы медицинских работников, фармацевтов, присяжных поверенных, судебных служащих, средних и низших городских служащих, Московский союз деятелей средней школы, Союз союзов, «Союз равноправности женщин», а также московский отдел Центрального бюро Конституционно-демократической партии. Не бастовала лишь Николаевская (ныне Октябрьская) железная дорога (7 декабря Николаевский вокзал был занят войсками). Члены боевых дружин нападали на полицейские посты. Днём 9 декабря эпизодически возникала перестрелка в разных концах города; вечером полиция окружила митинг в саду «Аквариум», все участники обысканы, 37 человек арестованы, однако дружинникам удалось скрыться; тогда же произошло первое серьёзное вооруженное столкновение: войска обстреляли училище И.И. Фидлера, где собирались и обучались эсеровские боевики-дружинники (арестованы 113 человек, захвачены оружие и боеприпасы).

В ночь на 10 декабря стихийно началось строительство баррикад, продолжавшееся весь следующий день. Одновременно решение о строительстве баррикад принял восстановленный Федеративный совет, поддержанный эсерами. Баррикады опоясали Москву тремя линиями, отделив центр от окраин. К началу восстания в Москве было 2 тыс. вооруженных дружинников, 4 тыс. вооружились в ходе борьбы. Стянутые в центр города части оказались отрезанными от казарм. В отдалённых районах, отгороженных от центра линиями баррикад, боевые дружины захватывали власть в свои руки. Так возникла «Симоновская республика» в Симоновой слободе, которой управлял Совет рабочих депутатов.

Действиями восставших на Пресне руководил штаб боевых дружин во главе с большевиком З.Я. Литвиным-Седым; в районе были сняты все полицейские посты и ликвидированы почти все полицейские участки, за поддержанием порядка следили районный Совет и штаб боевых дружин, который заставил булочников печь хлеб для Пресни, а торговцев - торговать; были закрыты все винные лавки, пивные и трактиры. 10 декабря начались вооруженные столкновения между дружинниками и войсками, которые переросли в ожесточённые бои. Сводный воинский отряд под командованием генерала С.Е. Дебеша, находившийся в распоряжении Дубасова, не мог овладеть положением, к тому же подавляющая часть солдат Московского гарнизона оказалась «неблагонадёжной», была разоружена и заперта в казармах. В первые дни восстания из 15 тыс. солдат Московского гарнизона Дубасов смог двинуть в бой лишь около 5 тыс. человек (1350 человек пехоты, 7 эскадронов кавалерии, 16 орудий, 12 пулемётов), а также жандармские и полицейские части. Войска были сосредоточены у Манежа и на Театральной площади. Из центра города воинские части в течение дня непрерывно продвигались по улицам, обстреливая баррикады. Артиллерия применялась и для разрушения баррикад, и для борьбы с отдельными группами дружинников. 11-13 декабря постоянно разрушались (но вновь строились) баррикады, вёлся артобстрел домов, где находились дружинники, шла перестрелка между войсками и дружинниками.

Ожесточённые бои развернулись на Каланчёвской площади, где дружинники многократно атаковали Николаевский вокзал, пытаясь перекрыть железную дорогу Москва - Петербург (мемориальная доска на здании Казанского вокзала); 12 декабря на площадь специальными поездами прибыли подкрепления от рабочих Люберецкого и Коломенского заводов во главе с машинистом, бывшим унтер-офицером, эсером А.В. Ухтомским; бои продолжались в течение нескольких дней; небольшой группе дружинников удалось через пути Ярославской железной дороги выйти к Николаевской железной дороге и разобрать железнодорожный путь. Поддержку восставшим деньгами и оружием оказывали администрация фабрик Э. Цинделя, Мамонтова, Прохорова, типографий И.Д. Сытина, Товарищества Кушнерёва, ювелир Я.Н. Крейнес, семья фабриканта Н.П. Шмита, князь Г.И. Макаев, князь С.И. Шаховской и др. Стачку и восстание поддержали средние городские слои; интеллигенция, служащие, студенты и учащиеся участвовали в постройке баррикад, предоставляли питание и ночлег дружинникам.

Бюро московского отделения Союза медицинских работников организовало 40 летучих медицинских отрядов и 21 пункт по оказанию медицинской помощи. Городская дума добилась от Дубасова приказа прекратить преследование медицинских отрядов, разрешила бесплатный отпуск медикаментов с городских складов. 13-14 декабря Дума приняла резолюцию с призывом к правительству ускорить ход реформ, промедление расценивалось как основная причина кровопролитий. С 12 декабря с разрешения Дубасова начала действовать вооружённая револьверами и резиновыми палками милиция: черносотенная - в 1-м участке Хамовнической части (руководители - гласный Думы А.С. Шмаков, князь Н.С. Щербатов, фабрикант А.К. Жиро (см. статью «К.О. Жиро Сыновья»); из биржевых артельщиков - на Ильинке для охраны банков (руководитель А.И. Гучков).

12-13 декабря начался артобстрел Пресни, 13 декабря была сожжена типография Сытина, 14 декабря почти весь центр города был очищен от баррикад. Количество полицейских было увеличено с 600 до 1000 человек 15-16 декабря в город прибыли лейб-гвардейский 1-й Екатеринославский, гренадерские 5-й Киевский, 6-й Таврический, 12-й Астраханский, а также лейб-гвардейский Семёновский, 16-й пехотный Ладожский и 5 казачьих полков, что обеспечило Дубасову абсолютное превосходство над восставшими. 15 декабря в центре открылись банки, биржа, торгово-промышленные конторы, магазины, начала выходить газета «Русский листок», приступили к работе некоторые фабрики и заводы. 16-19 декабря начались работы на большинстве предприятий (отдельные заводы бастовали до 20 декабря - фабрики А. Гюбнера, Товарищества московского кружевного завода, до 21 декабря - в Яузской части, до 29 декабря - механический завод Блока, типографии Товарищества Кушнерёва и др.). 16 декабря горожане начали разбирать баррикады.

Тогда же Московский совет, Московский комитет РСДРП и Совет боевых дружин постановили с 18 декабря прекратить вооруженную борьбу и забастовку; Московский совет выпустил листовку с призывом организованно закончить восстание. 16 декабря по Казанской железной дороге была отправлена карательная экспедиция (командир - полковник Н.К. Риман), в течение 5 дней они расправлялись с рабочими на станциях Сортировочная, Перово, Люберцы, Ашитково, Голутвино. Однако часть дружинников перешла на Пресню, где продолжали сопротивление; здесь сосредоточились наиболее боеспособные дружины численностью около 700 человек (вооружение - около 300 револьверов, винтовок, охотничьих ружей). Сюда были направлены карательные части под командованием полковника Г.А. Мина; семёновцы вели штурм Пресни со стороны Горбатого моста и захватили мост. В результате артобстрела разрушены фабрика Шмита, баррикады у Зоопарка, подожжён ряд домов.

Утром 18 декабря штаб боевых дружин Пресни отдал приказ дружинникам о прекращении борьбы, многие из них ушли по льду через Москву-реку. Утром 19 декабря началось наступление на Прохоровскую мануфактуру и соседний Даниловский сахарный завод, после артобстрела солдаты захватили оба предприятия. 20 декабря полковник Мин лично «судил» захваченных дружинников - 14 человек расстреляны во дворе Прохоровской мануфактуры, стреляли и по уходящим по Москве-реке. В период восстания ранены 680 человек (в том числе военные и полицейские - 108, дружинники - 43, остальные - «случайные лица»), убиты 424 человека (военные и полицейские - 34, дружинники - 84); наибольшее число убитых и раненых (170 человек) - на Пресне. В Москве арестованы 260 человек, в Московской губернии - 240; уволены 800 рабочих Прохоровской мануфактуры, 700 рабочих и служащих Казанской железной дороги, 800 рабочих Мытищинского вагоностроительного завода, а также рабочие других предприятий Москвы и Московской губернии. 28 ноября - 11 декабря 1906 в Московской судебной палате состоялся суд над 68 участниками обороны Пресни; 9 человек приговорены к различным срокам каторги, 10 человек - к тюремному заключению, 8 - к ссылке. Многие участники декабрьских боёв похоронены на Ваганьковском кладбище. Память о Революции 1905 закреплена в названиях ряда улиц в районе Пресни; на площади Краснопресненская застава в 1981 открыт монумент.

Памятник Героям-дружинникам, участникам баррикадных боев

на Красной Пресне

Конюшковская улица, метро «Краснопресненская»

Открыт в 22 декабря 1981 году рядом с Горбатым мостом.

Скульптор Д. Б. Рябичев.

Архитектор В. А. Нестеров.

Бронза, гранит.

9.12.1905 (22.12). – "Декабрьское вооруженное восстание" в Москве

«Со Христом ли останется народ наш...»

Так называемая "первая русская революция", начатая во время с революционными партиями, точнее международным еврейством, вызвала обширные волнения и забастовки в стране. С целью умиротворения, по инициативе главы правительства С.Ю. Витте, были дарованы "незыблемые основы гражданской свободы": неприкосновенность личности, свобода совести, слова, печати, собраний и союзов, законодательная Государственная дума.

Однако революционеры и либеральная общественность начали использовать полученные свободы для дальнейшего развития антимонархической революции. По советским данным, в октябре–декабре 1905 г. бастовало 1277 тысяч рабочих; в ноябре было 796 крестьянских выступлений.

Большевики начали готовить восстание. "Техническая группа ЦК РСДРП" во главе с Л.Б. Красиным тайно закупала оружие за границей и внутри страны, создавала лаборатории по изготовлению бомб, обучала боевиков. добивался массового создания боевых дружин. Делалось это с помощью японцев и еврейских банкиров (Я. Шифф это потом признал, и в англоязычной "Еврейской энциклопедии" о нем говорится: "чрезвычайно разгневанный антисемитской политикой царского режима в России, [Шифф] с радостью поддержал японские военные усилия..., в то же время оказывая финансовую поддержку группам самообороны русского еврейства". Что здесь понимается под "группами самообороны", уточняет издание нью-йоркской еврейской общины: "Шифф никогда не упускал случая использовать свое влияние в высших интересах своего народа. Он финансировал противников самодержавной России..."). 6 декабря "Московский Совет рабочих депутатов" постановил: «объявить в Москве всеобщую политическую стачку и стремиться перевести ее в вооруженное восстание».

7 декабря в Москве остановились крупнейшие предприятия, прекратилась подача электроэнергии, остановились трамваи, закрылись магазины. Рабочих, пытавшихся продолжить работу, избивали, открытые магазины громили. Группы боевиков "стачечного комитета" обходили учреждения и под угрозой физической расправы требовали немедленно присоединиться к забастовке. Поэтому перестало работать и большинство московских учреждений, учебных заведений, прекратился выпуск газет, кроме "Известий Московского Совета". Было парализовано железнодорожное сообщение (действовала только Николаевская дорога до Санкт-Петербурга, которую обслуживали солдаты). С 4 часов дня город погружался в темноту, поскольку Совет запретил фонарщикам зажигать фонари, многие из которых были к тому же разбиты. В такой ситуации 8 декабря московский генерал-губернатор Ф.В. Дубасов объявил в Москве и всей губернии чрезвычайное положение.

7 декабря в Москве остановились крупнейшие предприятия, прекратилась подача электроэнергии, остановились трамваи, закрылись магазины. Рабочих, пытавшихся продолжить работу, избивали, открытые магазины громили. Группы боевиков "стачечного комитета" обходили учреждения и под угрозой физической расправы требовали немедленно присоединиться к забастовке. Поэтому перестало работать и большинство московских учреждений, учебных заведений, прекратился выпуск газет, кроме "Известий Московского Совета". Было парализовано железнодорожное сообщение (действовала только Николаевская дорога до Санкт-Петербурга, которую обслуживали солдаты). С 4 часов дня город погружался в темноту, поскольку Совет запретил фонарщикам зажигать фонари, многие из которых были к тому же разбиты. В такой ситуации 8 декабря московский генерал-губернатор Ф.В. Дубасов объявил в Москве и всей губернии чрезвычайное положение.

9 декабря вечером боевые дружины революционеров, насчитывавшие около 2 тысяч вооруженных и около 4 тысяч невооруженных боевиков, начали строить баррикады. В их рядах были эсеры и меньшевики, но руководство осуществляли большевики. 10–11 декабря баррикады были созданы во всех районах Москвы. Бои развернулись на Кудринской площади (ныне площадь Восстания), Арбате, Лесной улице, на Серпуховской (ныне Добрынинская) и Каланчевской (ныне Комсомольская) площадях, у Красных ворот. Дольше всех шли бои на Пресне.

Из инструкции "Советы восставшим рабочим" Боевой организации при Московском комитете РСДРП (11 декабря 1905 г.):

1. Главное правило – не действуйте толпой. Действуйте небольшими отрядами человека в три-четыре, не больше. Пусть только этих отрядов будет возможно больше и пусть каждый из них выучится быстро нападать и быстро исчезать…

2. Кроме того, товарищи, не занимайте укрепленных мест. Войско их всегда сумеет взять или просто разрушить артиллерией. Пусть нашими крепостями будут проходные дворы и все места, из которых легко стрелять и легко уйти…

7. Казаков не жалейте. На них много народной крови, они всегдашние враги рабочих…

8. На драгун и патрули делайте нападения и уничтожайте.

9. В борьбе с полицией поступайте так. Всех высших чинов до пристава включительно при всяком удобном случае убивайте. Околоточных обезоруживайте и арестовывайте, тех же, которые известны своей жестокостью и подлостью, тоже убивайте…

10. Дворникам запрещайте запирать ворота. Это очень важно. Следите за ними, и если кто не послушает, то в первый раз побейте, а во второй – убейте…

Были созданы специальные группы боевиков для расправ с начальством. Так, 15 декабря революционеры привели в исполнение "приговор" в отношении начальника московской сыскной полиции 37-летнего А.И. Войлошникова, хотя тот по роду службы не имел прямого касательства к политическим делам. Вот как описывала эту расправу газета "Новое время":

«Около 6 часов вечера у дома Скворцова в Волковом переулке на Пресне появилась группа вооруженных дружинников… в квартире Войлошникова раздался звонок с парадного хода… С лестницы стали кричать, угрожая выломать дверь и ворваться силою. Тогда Войлошников сам приказал открыть дверь. В квартиру ворвалось шесть человек, вооруженных револьверами… Пришедшие прочли приговор революционного комитета, согласно которому Войлошников должен был быть расстрелян… В квартире поднялся плач, дети бросились умолять революционеров о пощаде, но те были непреклонны. Они вывели Войлошникова в переулок, где тут же у дома приговор и был приведен в исполнение… Революционеры, оставив труп в переулке, скрылись. Тело покойного было подобрано родными».

В те же дни пресненские боевики «предали смерти через удушение» А.Н. Юшина, брандмейстера пожарной части при Прохоровской мануфактуре, чем-то им не угодившего; ими же были расстреляны околоточный надзиратель Пресненской части В.А. Сахаров, надзиратель Сущевской части Яковинский, десятки рядовых блюстителей уличного порядка.

Такая тактика партизанских действий и стрельбы из подворотен поначалу была успешной. Правительственных сил в Москве имелось лишь около 2 тысяч полицейских и небольшие воинские части в основном из казаков. Поэтому подавление безпорядков затянулось на 9 дней. Подкрепления из С.-Петербурга прибыли в Москву только 15 и 16 декабря, после чего 19 декабря революционеры прекратили борьбу. Руководители "восстания" бежали в эмиграцию. Декабрьские события унесли жизни более тысячи человек, в том числе 137 женщин и 86 детей. Ничего другого, кроме безсмысленных жертв, эти баррикадные бои в огромном городе принести не могли; изначально было ясно, что сооружением баррикад власть захватить невозможно, а только учинить кровавые безпорядки и использовать их в пропагандно-политических целях, клеймя "кровавый царский режим" и "жестокость казаков". Что и было сделано, в том числе в западной печати. Впоследствии большевики гордились этими кровавыми безчинствами и мифологизировали их как "Декабрьское вооруженное восстание", увековечив в названиях улиц и района Москвы.

После подавления московского "восстания" революция пошла на спад, хотя волнения продолжались еще около полутора лет. Знаменитый проповедник, безстрашный писал о том времени:

«Прости, прости, старая, тысячелетняя Россия! На наших глазах судили, осудили тебя и приговорили к смерти... Грозные и безпощадные судьи заплевали твое лицо и не нашли в тебе ничего доброго. Суд был строгий, неумолимый и безпощадный. Все слилось в один вопль: возьми, распни!

Знаем и мы, что ничто человеческое тебе не чуждо; знаем, что много было у тебя недостатков. Но и то мы ведаем и видим, что ты соделала Русь Святою, а народ свой – богоносцем, если не в осуществлении, то хоть в вечном, неумирающем идеале народной души; ты породила и воспитала великий народ, сохранив его в горькой доле, в горниле исторических испытаний чрез целый ряд веков; ты породила и воспитала сонм святых и праведных; ты не погибла под ударами, – под тяжкими ударами судьбы, но крепла в них, сильная верою; с сею верою, в великой мощи духа, ты перенесла все тяготы, и все же создала, и нам завещала и оставила Великое Царство. За все это тебе земной благодарный поклон.

Будущая, новая жизнь России неизвестна. Но ход ее для нас, верующих, представляется совершенно ясным. Он всецело будет зависеть от того, со Христом ли останется народ наш, или откажется от Него, пойдет ли за Ним, или Его Единого оставит. Не формы жизни, не формы правления спасают народ: семя свято, люди верующие и благочестивые, – те, что не преклоняют колена пред современными Ваалами, как во дни Илии, – уважение к нравственному закону, внутреннее Христианство, послушание Церкви – вот что сохранит и укрепит всякое общество и государство. А народ, забывший о Небе, недостоин жить и на земле».

Частично использован материал "Декабрьская репетиция октября" .

Эти данные уже видимо, устарели, ибо Ленин по болшевицкой историографии был выведен в лидеры после 17 года, а в том мятеже основную роль играли Бронштейн(кличка Троцкий) и Гельфанд(кличка Парвус). Это хорошо показано в фильме "Кто дал деньги Ленину!"

жаль что всю жидобольшевицкую мразь в этот период не передавили ну не сделали прадеды, сделаем мы

«Только те, кому привелось жить в 1905-6 г.г. в Москве, знают, что представляла тогда из себя наша первопрестольная столица. С одной стороны, дикие, вооруженные толпы всякого сброда, сбитые с толку, обезумевшие от «свобод» рабочие, под предводительством инородцев-студентов, победоносно ходили по улицам, нося на палках красные тряпки, зачастую просто обрывки красных юбок или одеял. С другой, - напуганные обыватели, попрятавшиеся по домам, не желающие и слышать о каком то ни было противодействии революционному «народу».

Толпы революционных дружинников врывались в дома, угрожая револьверами, требовали себе есть и пить, забирали домашнюю утварь и мебель на улицу где устраивали баррикады. Другие толпы приходили вслед за первыми и насильно выгоняли людей на улицу – строить баррикады. Ужас владел москвичами. Никто не чувствовал себя в безопасности даже у себя дома, и в страхе выглядывали люди из-за занавесок на улицу. <…>

Городовые с постов были сняты, и Москва очутилась предоставленной на волю анархической стихии. <…> Солдат разобрали для охраны государственных и городских учреждений и Николаевской железной дороги. <…>

Бунтовщики осмелели и все более захватывали столицу. Все вокзалы, кроме Николаевского, уже были в их руках; почта, телеграф, водопровод, городское освещение, бойни – все принадлежало им. Москва изнемогала, отрезанная от всего мира – по всей России, в силу всеобщей забастовки, стали дороги и телеграф, голодная – бунтовщики не позволили подвозить в город никаких съестных припасов, а возы с мясом и мукой останавливали на заставах и обливали керосином, жаждущая – остановлен был водопровод, и обыватели пили ржавую воду из колодцев, или же собирали со дворов и топили снег, замерзающая – дрова складов забирались на устройство баррикад и те, кто не запасся раньше, сидели в нетопленных квартирах. С вечера наступала тьма, ибо фонари на улицах не зажигались, не было ни электричества, ни газа, ни керосина». (Из статьи «Памяти генерала Г. А. Мина. (Командира Л. Гв. Семеновского полка)». //«Штандарт» - № 30-31 – Шанхай, 1941 – с. 17-18)

Не надо думать, что в дружинах были только московские рабочие. Русским солдатам противостояли и этнические революционные банды: «Грузинская дружина из 24-х человек, вооруженных маузерами. <…> Еврейская дружина – 20 чел.»(Черномордик С. Московское вооруженное восстание в декабре 1905 года. –М., Л., 1926 – с.200) Руководили мятежным пролетариатом Москвы истинно «русские революционеры»: Звулон Янкелевич Литвин (1879-1947) – начальник штаба боевых дружин Пресни, Виргилий Леонович Шанцер (1867-1911) – руководитель московского комитета РСДРП, З. Доссэр, Н. Мандельштам, И. Урысон и иные.

Интересно, как совпадает мнение боевика Калеева: «семеновцев в это время считали единственной силой, могущей оказать противодействие в Москве» (1905 на Пресне.- М., Л., 1926 – с.199) с оценками социал-демократа Гарви: «судьба восстания была решена штыками семеновцев» (Гарви П. А. Воспоминания социалдемократа. – Нью-Йорк, 1946 – с.658.) и эсера Зензинова: «Прибытие Семеновского полка решило судьбу восстания».(Зензинов В. Пережитое. – Нью-Йорк, 1953 – с.259.)

Какие людские потери понесла первопрестольная столица в декабре 1905года? Разных должностных лиц всего было 54 человека убито и 119 ранено. Из 15 убитых, 11 тяжело- и 40 легкораненых воинских чинов в Москве на л.-гв. Семеновский полк пришлось 3 убитых и 5 легкораненых. «Из толпы мятежников» убиты 95 и ранены 47 человек. Разных лиц при невыясненных обстоятельствах было убито 393 человека, а ранения получили 691 человек. (//Исторический архив. - 1998 - № 5-6 – с.99, 100)